独立して収入が減っても、本当に生活水準を下げられますか?

所得が減っても、あなたは本当に生活水準を下げることができますか?

こんにちは、社長の藤田です。2021年に新聞社を退職し、現在はフリーランスのライターとして活動しています。

退職に至るまでの詳しいいきさつは、以下で紹介しています。

勤めている会社を退職して独立したとしても、所得がアップするとは限りません。開業直後など、一時的には下がる可能性のほうが高いと言えます。

私自身、フリーランスになって最初の1年間で100万円以上の預貯金が減り、2年で預貯金が200万円減りました。

もうすぐ独立して丸3年ですが、やっと退職直後の水準に戻りつつあります。

所得が下がれば、生活費を切り詰めて支出を減らさなくてはなりません。しかし、暮らしにまつわる消費支出を落とすことは、現実はそう簡単ではないようです。

もう一度問いますが、独立して収入が減っても、あなたは本当に生活水準を下げることができますか?

今回は、人々はなぜ生活水準を下げることができないかについて考えてみたいと思います。

行動経済学の「ラチェット効果」

所得が減っても生活水準はそう簡単に落ちないことを示す現象として、「ラチェット効果」というものがあります。

人間はぜいたくをしたい生き物です。お金があると、おいしいものを食べたくなるし、いい車やいい家を持ちたくなります。そのため所得が上昇に比例して、消費額も上がっていきます。

一方で所得が下がると、消費額も比例して下がる、ということにはならず、所得の減少幅は小さくなってしまいます。

このように、所得水準が低下しても、消費支出を落とすことに歯止めがかかってしまうことを、行動経済学などではラチェット効果と呼んでいます。

ラチェットとは、「歯止め」という意味。ボルトなどを締めるための工具でラチェットレンチというものがあります。ネジを締めると「カチャカチャ」と音がする、あの道具です。回転方向が一方向に制限されて逆回転はしない特徴に例えられています。

なぜ生活水準を落とせないのか

独立して収入が減っても、どうして生活水準を下げることができないのでしょうか?

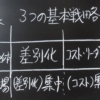

消費額の増減については、経済学者によりさまざまな仮説が立てられています。いくつか代表的なものを紹介します。

恒常所得仮説

消費行動は、所得の変動に左右されるのではなく、自分の将来的な所得の見通し(恒常所得)によって決まるという説です。

「独立した直後で収入は下がっているが、そのうち会社員時代より儲かるようになるはずだ」。このような楽観的な思考により、お金を使う額が下がらないというマインドだと言えます。

ライフ・サイクル仮説

一生のうちに稼ぐであろう所得を予測し、その予測を基に消費行動を決めるという説です。上記の恒常所得仮説と考え方が似ており、この二つの説をまとめて絶対所得仮説と呼ばれます。

どんなに大富豪であっても、自分の財産をあの世に持って行くことはできません。いっそのこと、死ぬ前にパァーっと使っちゃおう、という刹那的なマインドだと言えます。

相対所得仮説

絶対所得仮説の対となる説として、相対所得仮説というものがあります。

消費行動は自分が今もっている財産で決まるものではなく、過去の金遣いの程度、他の人がどれだけお金を使っているか、社会全体の中で自分は中流か上流か下流かという意識、など、あらゆるものから影響を受けるという考え方です。

まとめ ラチェットレンチをぶち壊せるか

経済学の小難しい話となってしまいましたが、所得が減ったとしても生活水準はそう簡単に落ちないことについて、経済学の裏付けがあるということを知っていただければと思います。本気で消費を減らそうと思ったら、ラチェットレンチを逆回転させてぶち壊すくらいの覚悟やエネルギーが必要だと言うことです。

「独立して収入が減っても、本当に生活水準を下げられますか?」というのが本稿の問いですが、この問いは独立・フリーランスに限った話ではなく、勤め人においても当てはまります。

2024年の春闘では、大手企業を中心に30年ぶりとも言われる賃上げ水準を達成しました。しかしそれと同時に物価も相当な水準で上がっており、実質賃金は思ったほどの伸びを見せていません。

規模の小さい中小企業や、業績が振るわない業種、斜陽産業ならなおさらです。危機感をあおるつもりはありませんが、成長が鈍化している会社や産業に関しては、今の賃金水準が今後も続くとは、誰も保証することはできません。

将来に備え、貯金、株式投資、副業など、自分のお金を自分で増やす取り組みが、今後も求められます。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません