元新聞記者が伝授 子どもに読書感想文の書き方を教えるポイント

こんにちは、社長の藤田です。2002年から14年間、地方新聞社で記者職に従事。2021年からフリーライターとして活動しています。通算16年間、書く仕事に携わっています。

夏休みの宿題の定番・読書感想文に苦手意識を持っている子どもは多くいます。私自身も今でこそほぼ毎日文章を書いていますが、小学生の頃はドリルなどの勉強系の宿題は早々に済ますものの、作文や読書感想文は後回しにする、といった夏休みを過ごしていました。

また子どもに限らず、大人でも書き方や教え方が分からないという人は多いのではないでしょうか。

子どもに読書感想文を書かせたいけど、どのように書かせたらよいか分からない

読書感想文の書き方を子どもに聞かれた。どうやって教えようか

今回は、通算16年間、書く仕事に従事している私が、読書感想文を書く際に注意する点や構成案について説明したいと思います。悩める親子の参考になればうれしいです。

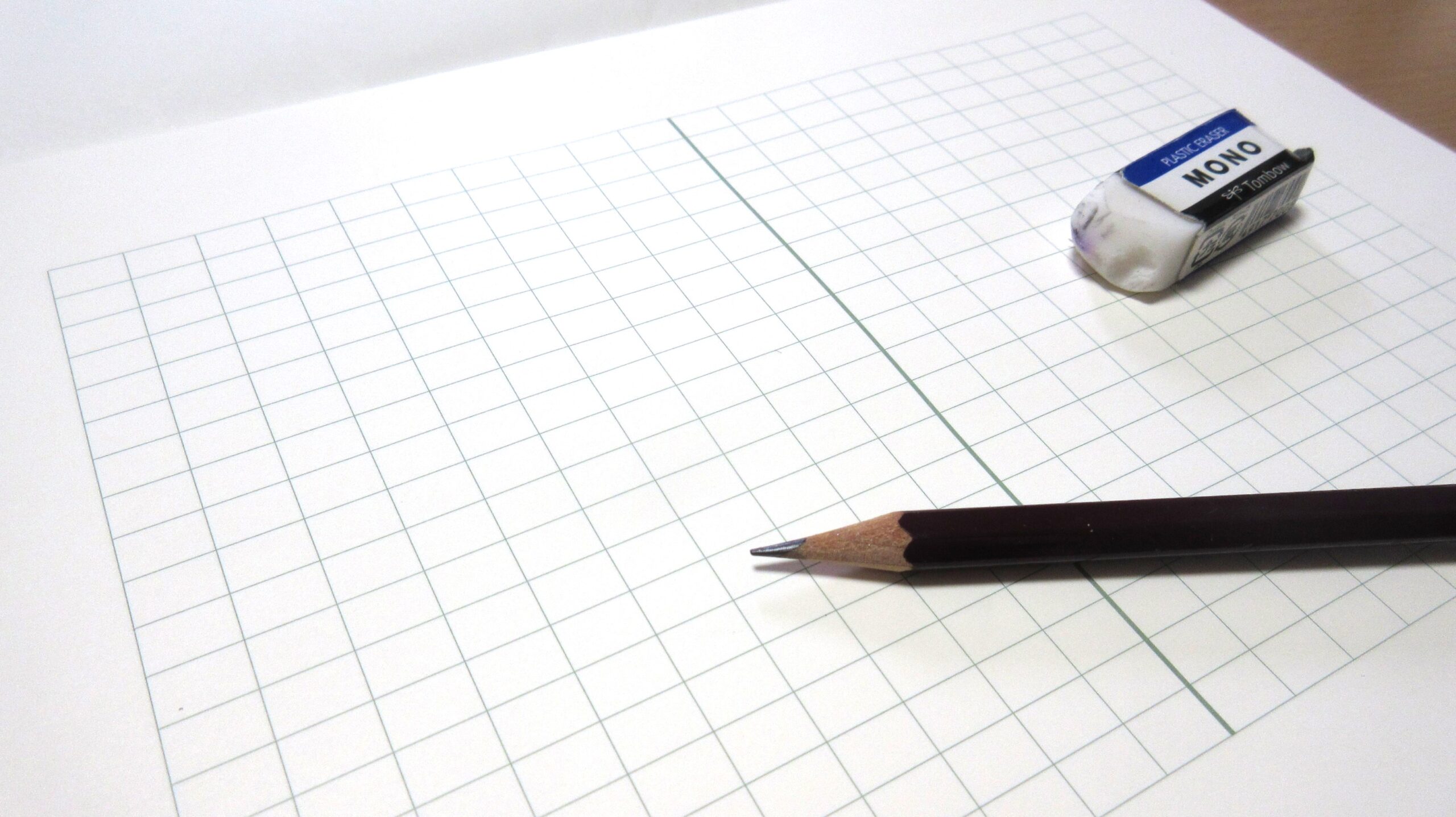

短い文をつなぎ合わせる「合体ロボ方式」

読書感想文を苦手としている人の多くは、まとまった文字数を書くことに抵抗感を持っています。そんな場合、文章を一気に書き上げるのではなく、いくつかのパーツに分けて書くことを意識すると、気分が軽くなるはずです。

例えば800字の感想文を書く場合、800字の文章を1本書くのではなく、200字の短い文章をパーツごとに4本書きます。それらを最後につなぎ合わせて、一つの文章を完成させるのです。

名付けて「合体ロボ方式」。

この書き方は、私が仕事で文章を書く際にも採用している方法です。例えば2000字のネット記事を書くときは、700字弱の文章を3本書くことを意識しています。おそらく多くのライターも同じように文章を書いているはずです。

読書感想文の三つのパーツ

それでは、読書感想文のパーツ、つまり構成とはどのようなものでしょうか。

文章の構成に「これ」といった答えはありませんが、以下のように3段構成にすると書きやすくなります。

① 本のあらすじ

② 感動したこと、面白かったこと、驚いたこと、新たに知ったこと

③ ②を踏まえて自分はどうしたいか

以下、具体的に説明していきます。

本のあらすじ

まず、どのような本を読んだのかを簡単に説明するようにします。本のあらすじのほか、本を選んだ理由や、読む前の本に対する印象などを書いてもよいです。

前述したとおり、長くなりすぎないようにすることがポイント。あくまで「感想」が主役ですので、全体の1割、長くて2割程度が妥当です。

感動したこと、驚いたこと、新たに知ったこと

感想文のメインにあたる部分です。物語なら感動したことについて、それ以外の本なら驚いたことや新たに知ったことについて書いていきます。

このパーツは、さらに以下のような細かい部品に分けることができます。

- 感動した場面や、本で驚いた点についての説明

- 感動した理由、驚いた理由

- 自分が登場人物だったらどうするか、よく似た経験談

感動した場面や驚いた場面について、本を読んでいるときに付箋を付けたり、メモを取ったりしていると感想文を書く際に便利です。

感動した場面が一つに絞れない、字数が埋まりそうにない場合は複数書いてもよいですが、あまり多く書くと全体的に文章の印象がぼやけるので注意しましょう。

感動や驚きの理由については、低学年の子どもだと自発的に導き出すことが難しいかもしれません。その際は大人が「どうしてここが面白かったの」と思考を促してあげるとよいと思います。

また物語の場合、自分自身が登場人物だったら同じような行動ができるかなどを考えてみます。もし似たような経験をしている場合、その経験談を交えると文章に説得力が増します。

②を踏まえて自分はどうしたいか

本を読んで感動したこと、新たに知ったことを踏まえて、自分だったらどのように行動するか、今後どのように心掛けて生活していくかを結論としてまとめると文章が締まります。

物語の主人公に共感して同じ行動や考えをとるとしてもよいですし、自分なりの異なったアクション、思考を書いてもかまいません。

その他の注意点3選

その他の読書感想文を書く際の心構えや、気をつけるべき点を3つ挙げます。

「書くことは一つだけ」を意識する

小学1、2年生でも800字、学年が上がれば2000字程度書く必要がある読書感想文ですが、書くことはたった一つです。

その本を読んで、一番感じたこと

あれやこれやと書くのではなく、本を読んで感動したこと、驚いたこと、新たに知ったことを一つ選んで伝える姿勢が大切です。そのことを読み手に伝えるために、あらすじや教訓などを肉付けしていく作業が、読書感想文を書くことです。

あらすじを書こうとしない

感想文を書く際、本のあらすじを長々と書く人がいます。私自身の子ども時代を振り返っても、そのような書き方をしていたと思います。

ただ、それでは感想ではなく要約になってしまいます。感想文の主役はあくまで感想なので、あらすじは最低限にとどめるのがよいでしょう。

文章の基本的ルールを守る

読書感想文においても、作文や小論文と同じように文章を書く際の基本的ルールにのっとって書くことが重要です。

段落の書き出しは一マス空ける▽常体(文末が「だ」「である」調)と敬体(「です」「ます」調)のどちらかに統一する▽助詞(て、に、を、は)の使い方▽誤字や脱字を防ぐ、読める文字を書く、など。

まとめ

今回は、読書感想文の書き方についてでした。まとめです。

読書感想文は、短い文(パーツ)をつなぎ合わせて一つの感想文をつくる

構成

① 本のあらすじ

② 感動したこと、面白かったこと、驚いたこと、新たに知ったこと

・感動した場面や、本で驚いた点についての説明

・感動した理由、驚いた理由

・自分が登場人物だったらどうするか、よく似た経験談

③ ②を踏まえて自分はどうしたいか

まとまった文章を書くことは簡単そうに見えますが、実は大人でも難しいものです。

長い文章を書くのが苦手な子どもには、まずは上記の構成ごとに短い文章を書いてもらいましょう。最後にそれらをつなぎ合わせて一つの感想文にすることで、負担感が少なく理路整然とした文章に仕上げることができます。

文章を書くことに対する子どもたちの苦手意識が少しでもなくなれば、これにすぐる喜びはありません。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません