斉藤詠一「到達不能極」

「かく企画」社員の仮面ライターです。今回は、2018年に第64回江戸川乱歩賞を受賞した作品の紹介です。

読み応えのあるサイエンス・フィクションです。「到達不能極」という名前からして、なんだかミステリアス。それでは本題に入ります。

「到達不能極」

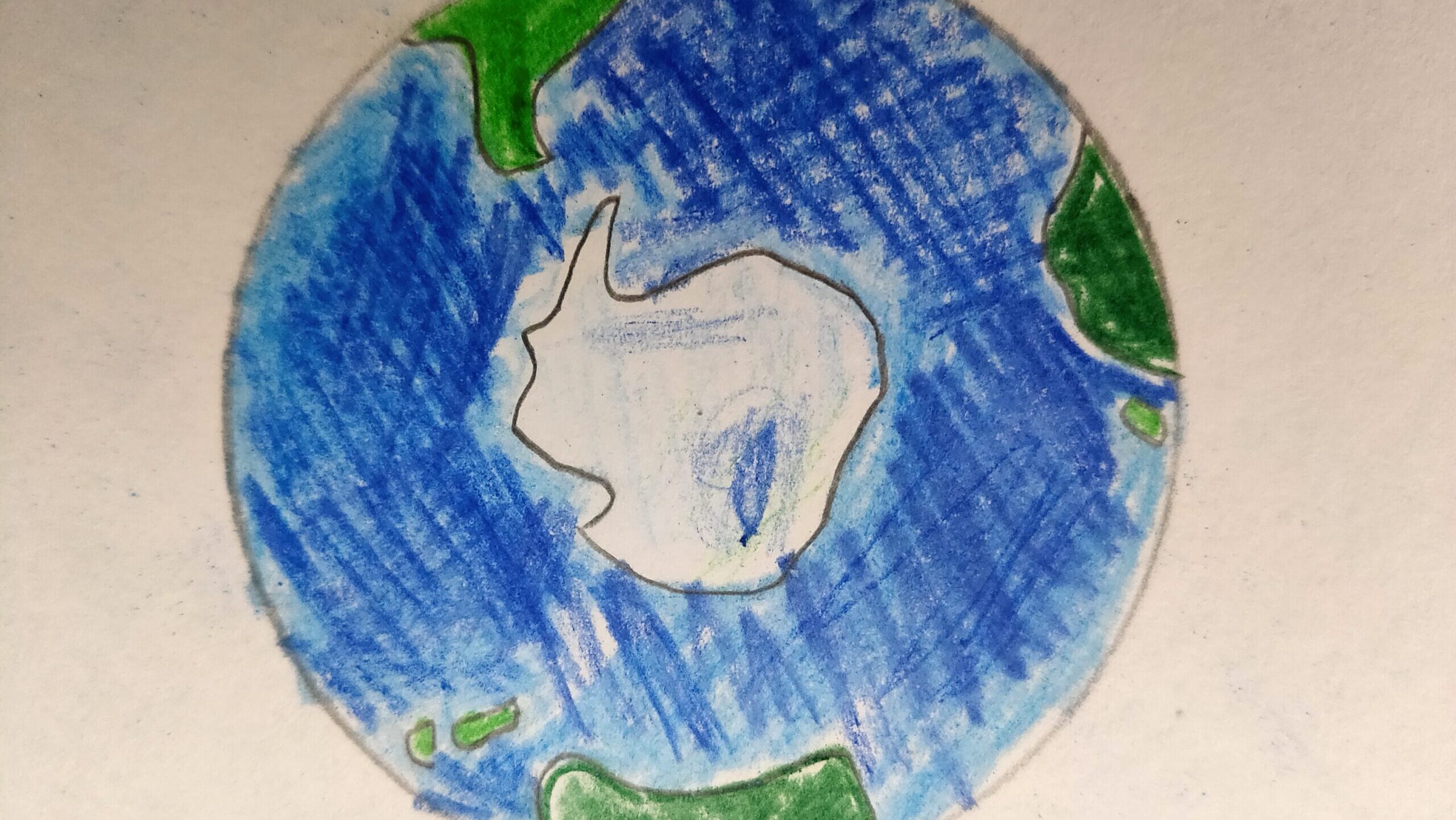

そもそも、この言葉ですが、到達するのがとてもむずかしい地点という意味が一般的なようです。小説では、南極大陸のある地点を指していて、この場所をめぐる物語となっています。

物語は3つのストーリーが同時に進みます。第2次世界大戦末期の東南アジア、戦後少し過ぎた頃の日本、そして、現代の南極です。

3つのストーリーは次第に一つに統合されていき、南極を舞台にした謎解きが語られます。

ストーリーの光るところ

私は久しぶりにSFを読みました。「不老不死」が一つのテーマとなっています。また、とある装置がストーリーを面白くさせていきます。

物語の筋は入り組んでいるはずなのに、しっかりと話の骨格を追いながら、読み進められる作品です。

南極は白の世界です。とにかく、南極の寒さにリアリティを感じます。作者が南極に行ってきたのではないかと思うくらいの描写です。南極の「怖さ」は、私の想像を超えていました。

また、(南極は白だけの世界ではないとは小説には書かれていますが)色の変化が乏しい世界に登場する人物の息遣いが感じられました。

科学だけでなく国際政治・歴史も

よく練られたSFの仕掛けがすばらしい作品ですが、国際政治や歴史の話も盛り込まれています。

南極はどこの国のものでもありません。研究を目的とした国際的な協力の地として位置づけられています。ただ、その昔に米ソが南極大陸できな臭いことをしてたとしたら……。

私はその設定は、「ありそうだな」と思ってしまいました。

この作品を読んで、ハッとしたことがありました。米ソが南極大陸で軍事的な行動をしているというフィクションが描かれた作中に、日本の南極観測船が国外からどう見られているかという話があります。

文部科学省が所有する南極観測船を海上自衛隊が運用しているというのは、この作品を読む前から知っていました。ただ、それが他の国からどう映るのかについて、考えたことがありませんでした。

機会があれば、ぜひ読んでみてください。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません