失業手当をもらうには ー手続き体験談と5つのポイントー

「藤田さん、私も会社辞めることにしましたよ」

ある日、以前勤めていた会社の後輩から、このような電話をいただきました。

話を聞くと、職探しはこれからで、当分は失業手当を受給しながらいろいろ探すとのことでした。失業手当という言葉自体はよく耳にするものの、その手続き方法については知らないという人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、私が失業手当受給の手続きを行った体験談を書きたいと思います。制度や流れについて彼にきちんと説明できるように、アウトプットを兼ねて5つのポイントを取り上げたいと思います。

退職から受給までの流れ

まず、退職から失業手当受給までの流れは次の通り。かっこは、私が実際に行った日付です。状況により異なりますが、大まかなスケジュール感をつかんでいただければと思います。

- 6/30職場を退職

- 7/2前職場から離職票をもらう

- 7/2ハローワークで求職申し込み

- 雇用保険説明会

(コロナのため実施せず)

- 7/2~7/8待機期間

- 7/20失業の認定

(原則として4週に1回)

- 7/29、8/10職業相談・仕事探し

(次の失業認定日まで最低2回)

以後、再就職まで失業認定、職業相談、仕事探しを繰り返す

- 受給

- 再就職、支給終了

失業手当は正式には基本手当と言い、失業保険(正式には雇用保険)に基づいて支給されます。 「働けるにもかかわらず職業に就いていないが、積極的に就職しようという意思がある」というのが支給要件なので、期間中は失業認定と仕事探しなどを行う必要があります。

退職後、大学に進学したり、家事手伝いや専業主夫になったりする場合は、就職の意思なしということで支給されません。また、病気、妊娠などで働けない場合も受給できませんが、給付の有効期間は1年間なので、回復、出産後に受給することは可能です。

給付日数は、自己都合退職や定年退職の場合、90日から150日、倒産・解雇などの場合は90日から330日で、雇用保険に入っている期間(つまりは勤続年数)や年齢によって異なります。給付額も条件により細かく変わります。

離職票をもらう手配を忘れずに

私の場合、6月30日をもって退職、7月2日にハローワークに行き、求職申し込みを行いました。求職申し込みで必要なのは以下の通り。

求職申し込みで必要なもの

・離職票

・マイナンバーカード

(ない場合は通知カードや運転免許証など)

・証明写真(縦3センチ、横2.5センチ)2枚

(ただしマイナンバーカードを毎回持参すれば写真は不要)

・印鑑(シャチハタ不可)

・失業手当を振り込んでもらう預貯金通帳

この中で大切なのは、離職票。離職票は退職後、元勤めていた会社から受け取ります。これがないと手続きができません。

私の場合はスムーズにもらえましたが、企業によっては言わないとくれない場合もあるので注意が必要。どんなに企業とけんか別れしようと、これだけはもらうようにしましょう。万一離職票をもらうのが遅れても仮手続きの制度があるようですが、あるに超したことはありません。

求職申し込み → 7日の待機期間

7月2日の午前、郵便屋さんから離職票封筒を受け取ると同時に自宅を出て、ハローワークに出かけました。

ハローワークではまず、求職申込書とアンケートを記入しました。アンケートには「就職していないか」「自営していないか」「会社の役員でないか」「事業する予定はないか」などの項目があり、全てにチェックしました。

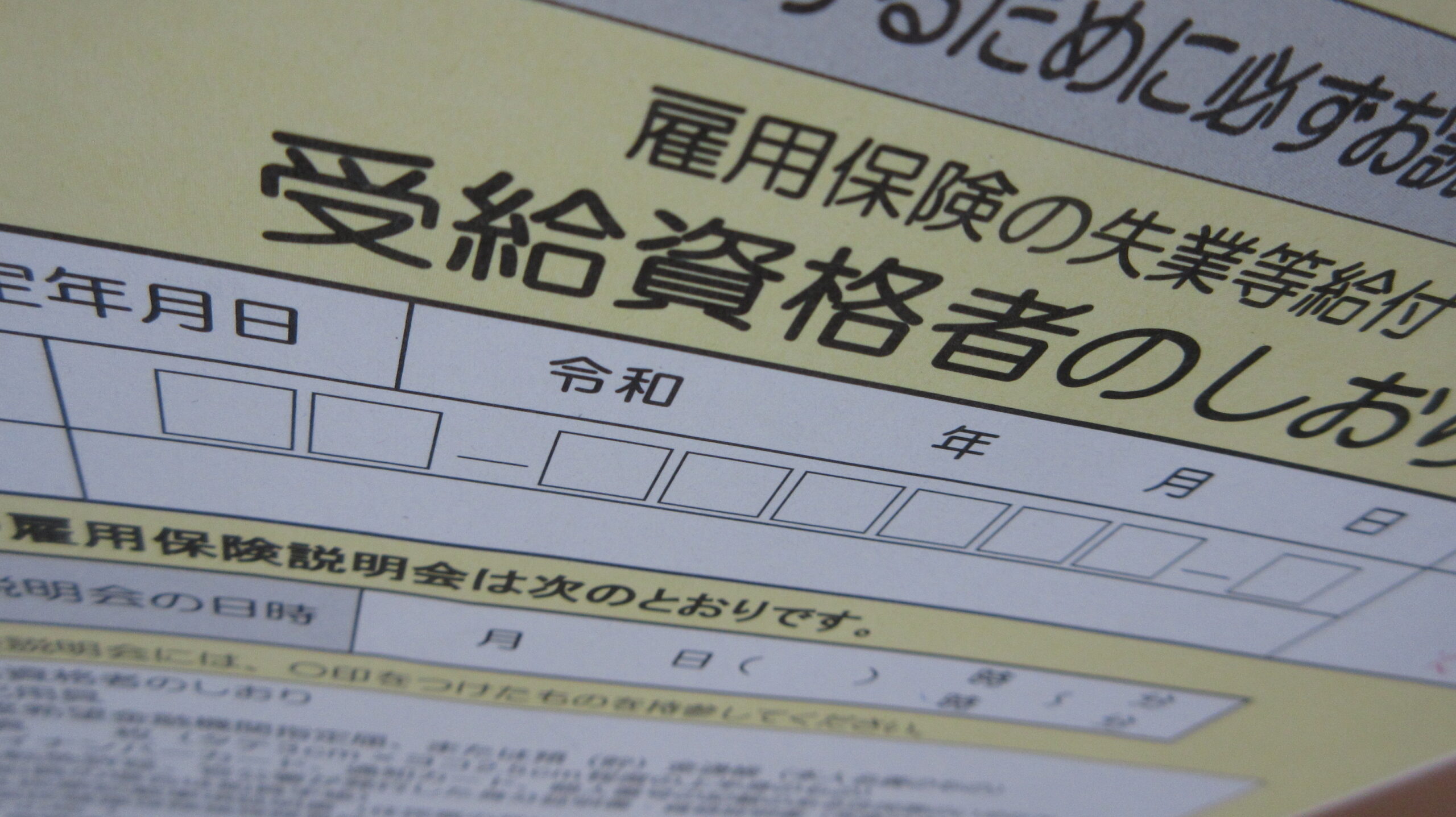

その後、必要書類を提出し、職員の方からガイダンスを受けました。当日もらった冊子に沿って、手続きの流れについて教えてもらいました。

その後、職員の方と面談。本人確認や求職申込書、アンケートについての確認で、数分程度で終わります。失業手当を振り込んでもらう銀行口座(私は農協の口座でした)の届出書を提出し、この日は終わりました。

離職票の提出と求職の申し込みを行った日から通算して7日間は「待機期間」に定められています。この期間は、本当に失業をしたのかハローワークが確認する期間とされており、失業保険の対象となりません。

つまり、空白の7日間です。この期間は、アルバイトなどを含め一切働くことができません。わずかな収入でも得てしまうと、待機期間は延長されてしまいます。就業を促すハローワークが働くなというのは何とも解せないのですが…。

給付制限 失業認定日 受給資格者証

待機期間が終了して、やっと失業手当が入る、ということにはなりません。自己都合で退職した場合は、さらに3カ月(または2カ月)の「給付制限」があります。この期間は退職手当をもらうことができません。

倒産や解雇などの場合は、待機期間終了後から支給対象となります。

待機期間終了後、失業認定日というのが4週に1回設けられます。この日は必ずハローワークに行かなければなりません。

私は7月20日が最初の失業認定日でした。私以外に12人くらいが認定に来ており、会議室に集められて簡単な説明を受けました。

倒産や解雇などで給付制限がない場合、失業認定日から1週間くらいに失業手当が振り込まれます。そうでない場合は、3カ月(2カ月)の給付制限終了後の支給となりますので、しばらく我慢の日が続きます。

また、「雇用保険受給資格者証」というA4の紙がハローワークからもらえます。これは求職や職業相談の記録となるので、認定日などには必ず持参するようにしましょう。同時に、失業手当の受給資格があることを証明する「命の紙」ですので、なくさないようにしてください。

職業相談を受ける

失業認定日から次の認定日までの間、最低2回、求職活動を行わなければなりません。求職活動は、実際の職探しはもちろん、ハローワークでの職業相談も含まれます。

求職活動は、管轄のハローワーク以外でも行うことができます。私の管轄のハローワークは市の中心部にあって常に混雑していたので、空いている郊外のハローワークに行こうと思っていたのですが、結局行きませんでした。

1回目の職業相談は7月29日。職探しの進捗状況と、困り事はないかを聞かれて終了。所要時間は数分でした。

2回目は8月10日でした。ここで、フリーランスを検討していることを相談しました。相談員の方は以下の通り答えました。

「この時代、フリーの仕事はなかなかない。大都市ではいざ知らず、地方では難しいのでは。失業手当の支給期間中は週20時間までなら働いてもいいので、まずは手当をもらいながら目指してみたほうがよいと思う」

結果的に、この相談員の方が言ったことは外れでした。フリーランスの仕事はそれなりにありますし、地方でも何とかやっていけています(大都市は仕事が多いのは事実ですが…)。

この後すぐ、私は自営業(フリーランス)になることを申し出て、失業手当の受給資格を返上しました。ハローワークの記録には「法第4条3項不該当 自営準備専念の為」と記載されました。

まとめ ーポイント5つー

最後に、失業手当支給手続きについて、私の経験からのポイントをまとめます。

①離職票をもらおう

②7日の待機期間は仕事してはいけない

③3カ月(または2カ月)の期間は受給を我慢

④4週に1回の失業認定日に参加しよう

⑤次回認定日までに2回の求職活動を忘れずに

また失業手当とは別に、早期に就職した人は「再就職手当」というものをもらうことができます。「再就職」と名が付いているもの、フリーランスなど自営業でももらうことができます。

私は結果的に失業手当はもらいませんでしたが、その分再就職手当をもらうことができました。ばかにならない金額で大変助かったので、こんどはそのことについても紹介できればと思います。

ディスカッション

コメント一覧

君を知っているから書きますが、あんまり自分や後輩を美化するのはやめましょう。その後輩は社会常識のかけらもない大概な記者でしたよ。結局、新聞社にいた時の残り滓のネタを小出しにしてサイトに誘客しているように思えます。何だか悲しいです。

お名前がないのでどなたか分からないのですが、前職ではお世話になりました。

またブログをご覧いただきありがとうございます。

おっしゃるように会社員時代の乏しい経験を必死でかき集めて披瀝しているブログですが、

そんなカスのような知見でもどなたかのお役に立つかもしれないと思い、細々と続けています。

あと過去のことですが、これも仰せのとおりどうしても「思い出補正」しがちになりますよね。

美化しすぎという部分がございましたら、今後ともご指摘いただければと思います。

よろしくお願いいたします。