挫折した簿記を勉強し直した「二つの理由」

こんにちは。「かく企画」社長の藤田です。

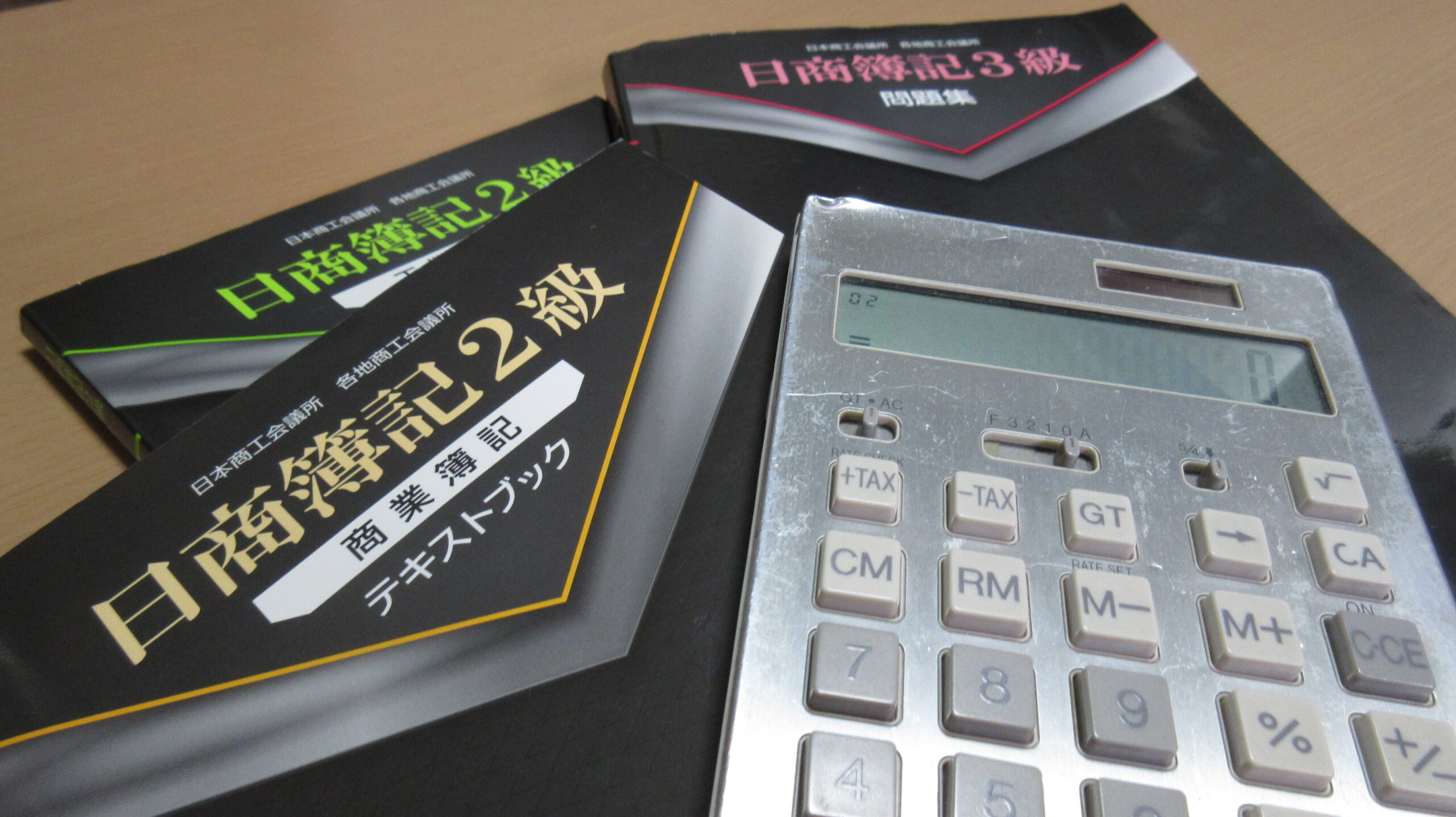

私が会社を辞めて、最初に始めたのは簿記の勉強でした。

前に勤めていた新聞社で、記者から営業の仕事に移った際に勉強を始めたのですが、仕事にかまけてさぼってしまい、途中挫折していました。

会社をやめたのをきっかけに、2021年7月から通信講座(クレアール

![]() 、1万2620円)を使って日商簿記3級の勉強を再開。4カ月後の11月に試験を受け、合格することができました。

、1万2620円)を使って日商簿記3級の勉強を再開。4カ月後の11月に試験を受け、合格することができました。

さらに、簿記の考え方などが自分に合っていると感じ、2級にも挑戦。こちらも約半年間の勉強で2022年6月の試験で合格することができました。

今回は、一度は挫折したはずの簿記を勉強し直した「二つの理由」をご紹介したいと思います。

簿記を勉強し直した理由① 必要に迫られて

第一の理由は、フリーランスのライターをするにあたり、必要に迫られていたからです。

自営業者やフリーランスは、会社員と違い確定申告をする必要があります。

その年の売り上げや経費をつまびらかにして「課税所得」を算出。その課税所得に基づいた納税額を国に納める仕組みです。

確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。青色申告は、白色に比べ税制面でさまざまな優遇措置がありますが、確定申告書とは別に青色申告決算書という書類が必要となります。

課税所得を算出したり、青色申告決算書を作成したりするのに、簿記の知識が非常に役に立ちます。

簿記の知識は不要 クラウド会計システム

もっとも、最近では簿記の知識がなくても使うことができる会計システムもあります。私が使っているクラウド会計システム「freee」もその一つです。

freee会計は、例えば掛取引の場合「決済済みが未決済か」など、簡単な言葉の選択肢を選んで金額などを入力。また、銀行口座やクレジットカードと同期することで、自動で仕訳などをしてくれます。

私も実際使ってみて、簿記の知識がなくても、帳簿作成が可能だと感じています。

しかし、それでも自分の経営成績、財務状況をチェックするためには、簿記の知識は必要だと考えます。貸借対照表や損益計算書などの財務諸表は、簿記がベースとなっており、知識があればより深く読み込むことができます。

簿記を勉強し直した理由② フリーランスに対するリスクヘッジ

二つ目の理由は、今のフリーライターの仕事が挫折したときのリスクヘッジです。経営不振など、何らかの理由でフリーランスの仕事を辞めて就職をするときに、資格がないよりはましと考えたからです。

会社員時代に経験した記者や営業の仕事は、資格がなくてもなることができます。会社から辞令を受け、「私は記者です」「ぼくは営業だ」と名乗ってしまえば、誰もが記者であり、営業マンです。

しかし、会社を辞めれば、当然記者や営業などの肩書きも剥奪されてしまいます。残るものは何もない、文字通り裸一貫に近い状態となるのです。私自身、会社を辞めてから、「元記者」「元営業マン」にたいした市場価値はないことを痛感しました。

私はこれまで何も資格を取ってきませんでしたので、遅まきながら簿記の資格を取ることとしました。実務経験はありませんが、誰もが最初は経験ゼロです。持っていれば、どこか拾ってくれる会社があるかもしれないと思っています。

まとめ ー20万円の案件 簿記のおかげで受注ー

実際、簿記のスキルを持っていたことで、20万円規模のライティング案件の受注につながったこともあります。納期がシビアな仕事でしたが、何とかこなすことができ、幸いクライアントにも満足いただくことができました。

フリーランスの仕事で重要なのは「どこの大学でいたか」「どこの会社でいたか」ではなく、「何ができるか」「何をしてくれそうか」だと思います。もちろん、このことは転職や再就職でも当てはまるのではないでしょうか。

今後、簿記の資格がどこまで役に立つかは分かりませんが、「何ができるか」を証明し、「何をしてくれそうか」を補うための助けになるのではないかと考えています。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません