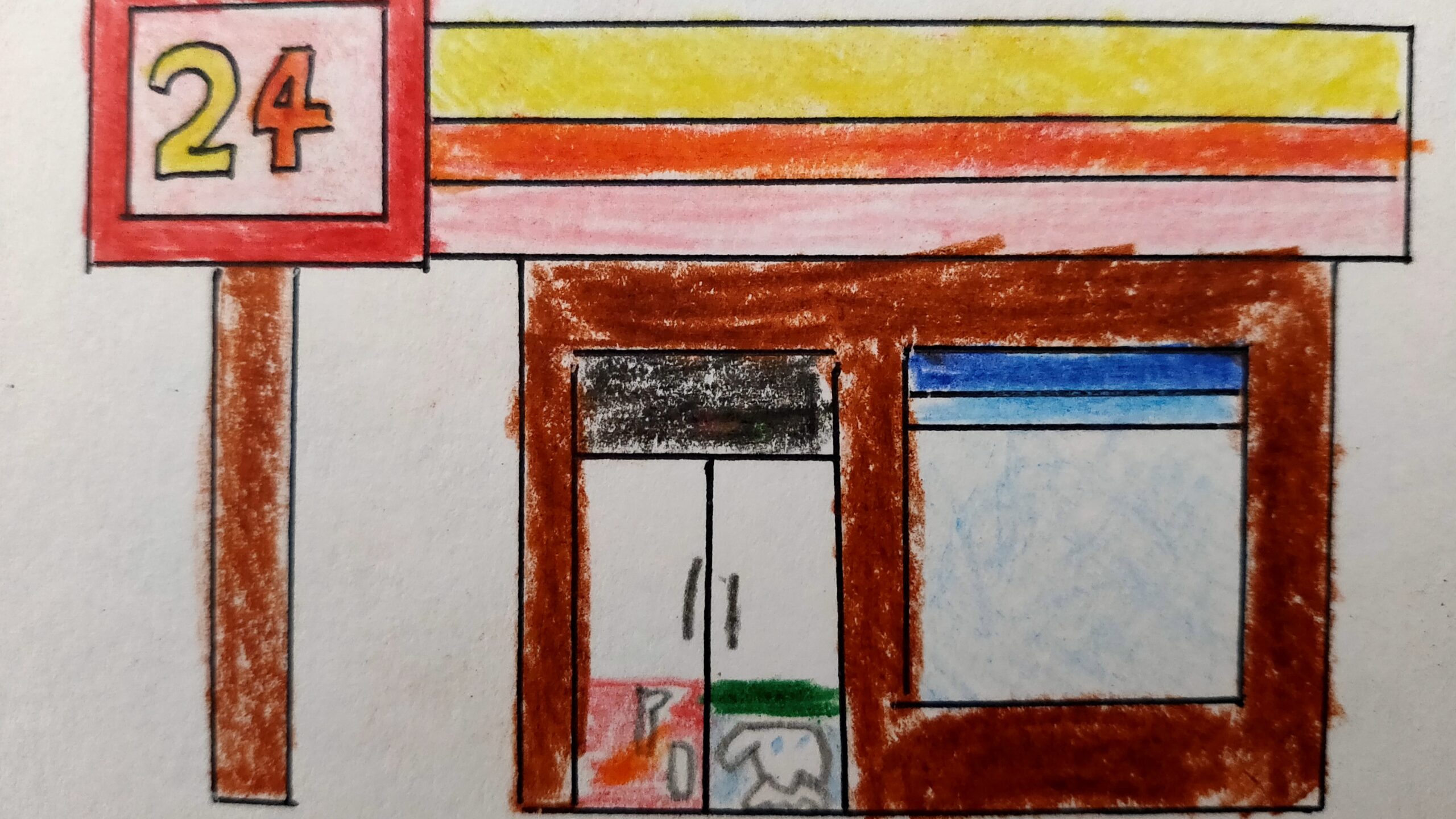

村田沙耶香「コンビニ人間」

こんばんは。「かく企画」社員の仮面ライターです。

今回は小説紹介シリーズです。作品は、村田沙耶香さん「コンビニ人間」(文春文庫)です。

前置きはなしで、本題に入りたいと思います。

ラジオで3回聞いた作品

作品は、2016年に芥川賞を受賞しています。私が読んだのは2023年ですので、書かれてからかなり時間が立っています。

手にしたきっかけは、ラジオで紹介されていたからです。これまでにも、別のラジオ番組で2回ほど「コンビニ人間」の話を耳にしたことはありました。3回もラジオで語られているので、興味を持ちました。

書店に行くと、文庫本が積まれています。本の厚みはそれほどなく、ぱらぱらとページをめくると余白も多くて、すぐに読み終えてしまいそうです。迷わず、レジに行き購入しました。

「コンビニ人間」とは

どこにでもあるコンビニ。買い物をしたことがないという人のほうが珍しいと思います。そんな、日常に溶け込んでいる、ありふれたコンビニが舞台です。

社会に適応しているとは言い難い主人公は、コンビニで働いています。コンビニがなくては生きていけないという変わった人です。

でも、コンビニがあるおかげで、なとか社会と折り合いをつけて生きています。

そんな「変人」である主人公ですが、私は感情移入してしまいました。私自身が変人なのかもしれませんが……。

そして、変人主人公の前に現れるもっと変な人。とってもめんどくさい男。こんな人が近くにいたら正直、嫌です。ところが、主人公は、そのスーパー変人と同居することになります。

芥川賞なの?

日本文学振興会によると、芥川賞は、新進作家による純文学の作品の中から選ばれる、とのこと。

難しそうだと思う方もいらっしゃるかもしれません。また、純文学と言うと、好き嫌いもあるかもしれないし、読みにくい印象が頭をかすめます。ですが、「コンビニ人間」は大丈夫です。

純文学的要素があるのだとしたら、独特の世界観なのかもしれません。内向きな人の中に広がっている世界。外部の人が見るほど窮屈でもなく、幸せもあります。

それを他人が他人の物差しで測って、勝手にダメ出しをしているのが外の社会。主人公も外の社会に適応すべく努力をしていますが、「常識」がなんなのか、よくわからなくなりました。

まとめ

以前、外国人労働者の人に取材をした際、「日本のコンビニで働くことはステータス」だと言っていました。

コンビの仕事はバーコードをピッとするだけではありません。公共料金の支払やチケット発行、宅配便の受付、商品の出し入れなど、たくさんあります。しかも、スマイルです。

あれだけの仕事を手際よくこなす自信は私にはありません。

日本は、「特定技能外国人」は受け入れるとしていますが、労働市場の実態は「鎖国」状態。実際には、外国人の労働者がいないと成り立たない社会になっているのに、建前上は必要ないような制度の建付けになっています。

私が取材をした外国人の人は、学校に通いながらアルバイトをして、日本での生活費を切り詰めて、家族に送金していました。

取材で会った外国の人や「コンビニ人間」を思うと、コンビニは国際社会であり、精神的には無限の宇宙みたいだと思いました。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません