教養を中年になって学ぶ

こんばんは。「かく企画」の仮面ライターです。私は、フリーランスや副業につながるスキルを紹介したり、考えたりする話をこのブログで書いています。今回は、教養を学ぶ理由について綴りたいと思います。

教養はオワコン(※「終わったコンテンツ」。見捨てられて役に立たないもの。流行遅れのもの)なのでしょうか?

1990年代の教養人とメディア

私の本棚にはたくさんの本があります。「積読」も含め、幅1メートル、高さ2メートルくらいの棚に書籍が並んでいます。

教養というと、自分に影響を与えた人が数人浮かびます。

一人目は中学の同級生の一人です。中学時代はほとんど話をした記憶がありません。高校は別の学校に通い、よく話をするようになったのは大学時代です。

良い意味で変わった人でした。数学が出来るけど、英語がまったくダメ。「センター試験」の過去問題集を解いたところ、彼は10年分すべて数学だけは満点でした。しかも、かなりのスピードで解いてしまいました。

高校時代から「大学への数学」という雑誌を読んでいたそうで、受験勉強をしている様子はありませんでした。

そもそも話をするようになったのは、村上春樹さんの小説がきっかけだったように記憶しています。好きな小説を教え合うようになり、彼が本をよく読んでいるのがわかりました。

映画についても詳しかったです。「ディア・ハンター」や黒澤明監督の映画、スタンリー・キューブリック監督の作品など、VHSビデオを貸してくれました。

文芸作品と映画について影響を受けました。

もう一人は予備校の英語の先生です。大学教員の道から方向転換して受験生を教えるようになった人です。

英語の授業中に時々話してくれる哲学や言語学、社会学の話を聞くうちに、自分も教養がある人間になりたいと思うようになりました。

受験の書籍を書いたり、いくつかの場所で教えていたり、たいへん忙しそうだったのに、よく本を読んでいる人でした。現在の社会課題を話す時に、学術的な解説を織り込んで話していました。

難しい本をただ読んでいるのではなく、自分なりに解釈して、頭の中で整理が出来ている人でした。だから、話の「引き出し」がたくさんあり、深みがあったのでしょう。

今でも時々話をしますが、永遠に私の先生です。

1990年代前半に高校・大学時代を過ごした私にとって、テレビも教養を知る機会でした。

当時、深夜番組は黎明期でした。エロ番組やレベルの低いお笑い番組もありましたが、硬派な社会問題を考える番組や際どい文化批評番組も多くありました。

「裏取り」はしていませんが、深夜番組がテレビ局内でそれほど重視されていなかった時代で、自由な番組を作ることが出来たのではないかと推察します。もちろん、バブルですからテレビ局に資金もあったでしょう。

番組に出てくる評論家や作家、ジャーナリストが口にする書籍の題名をメモに取ったり、内容をノートに書いたりしていました。

漫画にも影響を受けました。高校時代、授業中はかなりの時間、漫画を読んでいました。誰かが持ってきた漫画を回し読みする毎日でした。

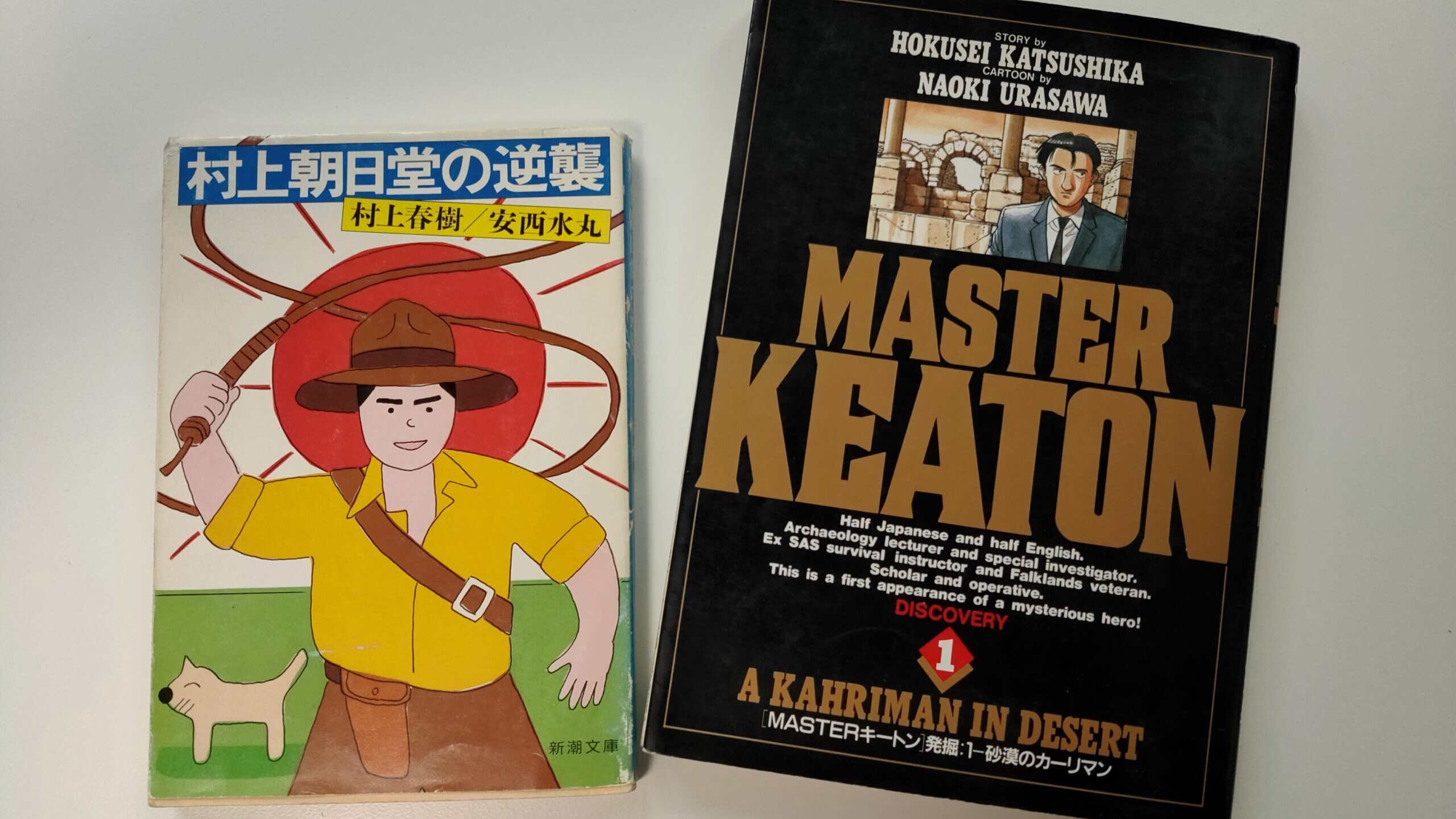

浦沢直樹画・勝鹿北星作の「MASTERキートン」(小学館)は、今も全巻を持っています。主人公のキートンはオックスフォード大で考古学を専攻した人物です。フィクションですが、教養人の物語に惹かれました。

教養は「オワコン」だったのか

調べてみたところ、1991年に大学設置基準が改定されて、多くの国立大学から教養学部が姿を消しました。

昔の大学では、1、2年時に教養課程をしっかり学び、3、4年で専門分野を取り組むというのが一般的でした。

もちろん、今も教養学部を残している大学もありますし、現在の大学でも教養課程に関わる科目を1、2年時に学ばせている所はあります。

話は変わりますが、村上春樹さんがエッセーか何かで教養について述べていた記憶があり、自分の本棚を漁ってみました。なかなか見つからず、諦めかけていたところ、やっと発見しました。

村上春樹/安西水丸「村上朝日堂の逆襲」(新潮文庫)の中に、「なぜ人々は本を読まなくなったのか」という題名の一文があります(※私が持っている本は1989(平成元)年に印刷されています。今回のブログの写真は実物です)。村上春樹さんが若い頃を振り返っています。

時代の空気も理屈ぽくて、ある種の本を一定読んでいないとまわりから馬鹿にされるという風潮もあった。

この文章が書かれたのが1985~1986年。その頃に、教養主義や権威主義が消えつつあると村上さんは書いています。1990年代に高校、大学時代を過ごした私にとっては、実感がある話です。

世代からみると、私はラッキーな世代かもしれません。押し付けがましく教養を学ぶ必要やプレシャーはない。でも、周囲には教養を身につけた人がいて、自然と教養に触れ合う機会がありました。

残念ながら、当時は教養の大切さを今ほどは理解していませんでした。「憧れに近い感覚があった」と言ったほうが正確かもしれません。

教養があったらどうなるのか?

「高校生に戻って大学の学部を選ぶとしたら」、と仮定してみました。

選ぶとしたら、社会心理学かコンピューターの仕組み、もしくは材質に関わる化学と言ったところです。

いずれにしても、教養科目を1、2年生の時にしっかり学べたら良いと思います。

現在のネット社会の発展を2023年の私は知っています。

スティーブ・ジョブズらがパーソナル・コンピューターを普及させたのは事実です。しかし、現在のIT企業を念頭に置くと、コンピューターそのものを作る知識以外も必要とされています。

パーソナル・コンピューターが生まれたばかりの頃に、インターネットによるコミュニケーションの進化を生み出すには、幅広い教養がある方が強いと思います。

また、現在のエネルギー問題を考えると、化学の研究をしてみたいと思いますが、その前に教養学部で学ぶ必要を感じます。

例えば、太陽光などの自然エネルギーを長期間、効率よく保存できる超大型蓄電池があれば、大災害を引き起こす可能性がある原子力や、二酸化炭素を多く排出る火力発電に取って代わる可能性が生まれます。

ただ、私が妄想世界で想像する超大型蓄電池にも負の側面があるかもしれません。そのことを考えるためにも教養の必要性を感じます。

おじさんの教養

かつてモノづくりで世界的に優位を誇った日本は、ずいぶん長いこと停滞しています。トヨタ、ホンダ、日立、東芝、ナショナルなどが生んだ産業界ですが、グーグル、アップル、サムスン、アマゾンのような新世代の世界企業を生み出すことはありませんでした。

イノベーションを生むためには、一見無駄とも思える教養が必要なのかもしれません。

例えばですが、スティーブ・ジョブズ(また登場です)がパソコンを作る時に、若き日に学んだ書体の勉強が生かされたと語っています。有名なスタンフォード大学の卒業式での演説をYoutubeで見ることが出来ます。

中年となり、自分があと何年働けるかわかりません。ただ、創造的で楽しい仕事をしたいと思っています。また、ITの進化につれられて、会社社会は「管理」が行き届き、息苦しさを感じています。

そんな会社社会から距離を置いて、しかも、AIに取って代わられない仕事をしようと思えば、「創造力」が必要です。いまさら大学の教養学部で学びなおすことは現実的ではないので、コツコツと独学をしています。

別の回では以下のような話も書いています。

それにしても、私に影響を与えた友人はどうしているのだろう。実家は引っ越してしまい、連絡先はわかりません。また、話がしたいなぁ。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません