多すぎると文章がバカっぽくなるカタカナ語

こんにちは、「かく企画」社長の藤田です。2021年に新聞社を退職し、現在はフリーライターとして新聞、機関誌、ネットメディアなどを舞台に取材・執筆をしています。

先日、コンサルタント業界に関する取材資料に目を通していたところ、「アベイラブル」というカタカナ語を見つけました。初めて見る言葉で、意味が分かりませんでした。

私「まったく。難しいカタカナ語を何の説明もなく使うなよ~!」

自分の不勉強を棚に上げ、ブツブツ言いながらインターネットで単語の意味を調べたところ、次のような説明文が出てきました。

アベイラブルとは、コンサルタントがプロジェクトにアサインされていない状態をさします。

引用先は作者の名誉のために公表せず

この文章はひどい。ルー大柴か? ますます意味が分からないし、日本語の文章として美しくありません。

日本語で外来語を表記する際に欠かすことができず、文章にアクセントを付けるのに効果的なカタカナ語。しかし使いすぎると読みづらくなるなどの弊害を生みます。知的な文章にしようとするつもりが、帰ってバカっぽくなってしまっては元も子もありません。

そこで今回は、ライティング(これもカタカナ語だ)におけるカタカナ語の適切な使い方について考えたいと思います。

文中のカタカナは10%以下に

一般に、文章中に占めるカタカナの割合は10%以下にすると読みやすくなると言われています。

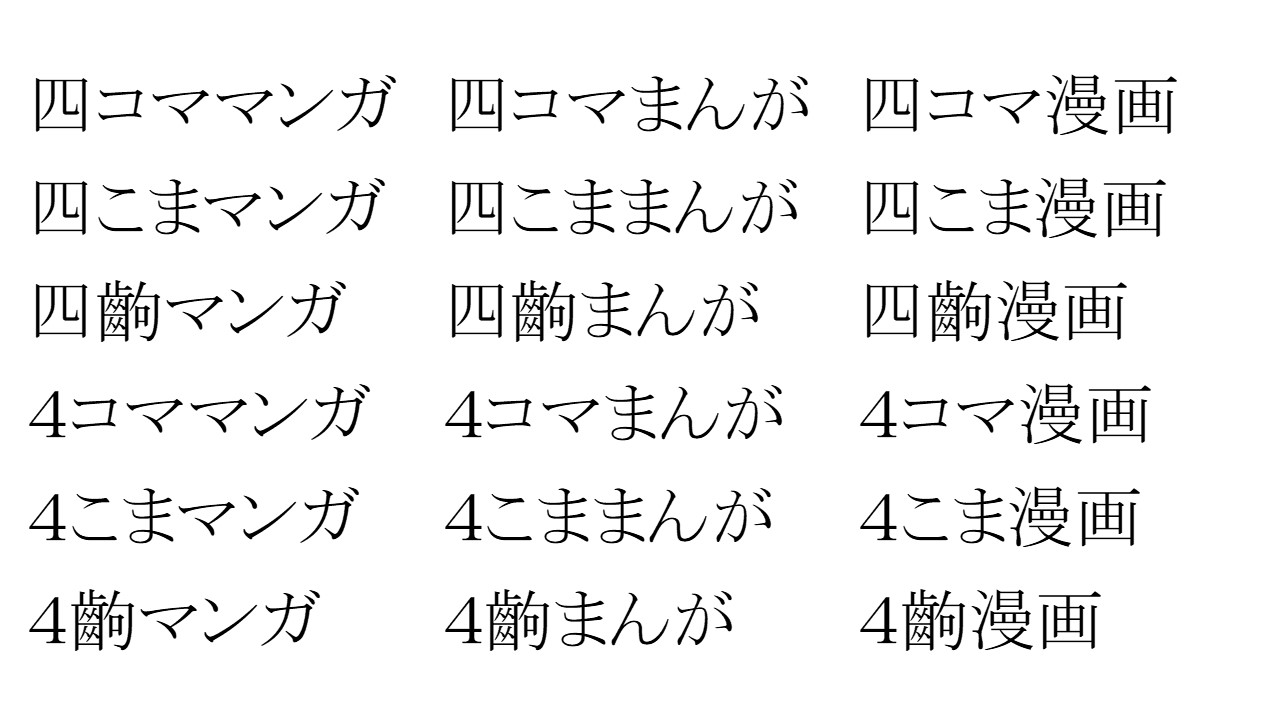

冒頭で紹介した例文は、句読点を含み全部で42文字と短い文章ですが、カタカナは23文字。実に54.8%をカタカナで占めています。読みづらくなるのも無理はありません。

あらゆるライティングにおいて、カタカナ語の割合を10%以下に抑えるように文章を書くよう心掛けることが重要です。

カタカナ語の効能4選

カタカナ語は、単語を強調したり、文章に軽いイメージを与えたりする効果などがあります。適切に使うことで、単調になりがちな文章をより魅力的にします。

単語を強調できる

他の単語に埋没しがちな単語をカタカナにすることで、その語を強調し、引き立てる役割があります。

当ブログの文章で例示します。

以前「売り物になる○×クイズの作り方」と題して、問題作成で注意すべき点を紹介しました。今回は、みんな大好きな早押しクイズについて、作り方のコツや注意点を説明したいと思います。

出典:かく企画のブログ 盛り上がる早押しクイズを作るコツ7選(前編)

物事を行う際の勘所や要領を意味する「コツ」という言葉。「骨」が由来なのでひらがなで書くのが本来ですが、短い単語なので周りの文章に埋没しがちです。

カタカナで書くことにより埋没を防ぐことができ、この文章で何を言いたいかをしっかり読み手に印象づけることができます。

軽いイメージを与える

本来漢字ひらがな交じりで書く言葉をカタカナにすることで、単語や文脈を軽いイメージに引き立てることができます。

「基礎力」という言葉には、当然備わっていなければいけない、無ければ社会人失格、といったニュアンスが含まれているような気がします。現に「社会人基礎力とは、生きる力そのもの」と書いているサイトもあり、あたかも「無いヤツは死ね」と言っているようです(後略)。

出典:かく企画のブログ 「社会人基礎力」は必要か?

「死ね」というきつい言葉を使っている文章に、「ヤツ」とカタカナ表記を交ぜることで、多少ニュアンスを和らげることができます。

格好良いイメージを与える

カタカナ語には、読み手に格好良いイメージを与える効果があります。

企業ホームページのCSR(企業の社会的責任)に関する記事を読んでいると、ほとんどのサイトで「サステナビリティー」という表記を見ますが、「持続可能性」と漢字で書いているケースはほとんどありません。

カタカナ表記にすることで、社会や地球に優しい行動を取っていることをスマートに表現することを狙っています。

ニュアンスを正確に伝えることができる

欧米由来の概念を文章で説明する場合、既存の日本語では十分に言い表すことができないことがよくあります。そんな際、外来語を表記することでニュアンスを正確に伝えることが可能となります。

冒頭の例文の「コンサルタント」は、日本語だと「助言・指導を行う専門家」「相談役」と言い換えることができますが、かえって意味が分からなくなります。よってこの場合はコンサルタントとそのまま使う方が望ましいでしょう。

カタカナ語を使いすぎた場合の弊害3選

カタカナ語を使いすぎると、冒頭の例文のようにおかしい文章になってしまいます。

読みづらい

私たちの身の回りにあるほとんどの文章は、漢字とひらがな交じりで書かれています。そのため、カタカナが多い文章はどうしても読みづらくなり、読み手のイライラを高めることとなります。

鼻につく

カタカナ語、特に歴史の浅い言葉は、しばしば鼻につきます。知識をひけらかそうとしている意図が読み手にありありと伝わるからです。

冒頭の例文内の「アベイラブル」「アサイン」のほか、「アジェンダ」「コモディティ」「コンセンサス」「ダイバーシティー」「パラダイムシフト」「ベネフィット」「レガシー」なども該当するでしょうか。

とはいえ、鼻につくかどうかは読み手によって異なります。自分の文章の想定読者に沿って適切に方か籠を使うことが重要です。

怖い

カタカナを異常に多く使っている文章を「怖い」と思うのは私だけでしょうか。

「ココロヒトツニ、トモニタタカウ」

これは、あるサッカーチームの応援フラッグに書かれている言葉です。ひょんなことから目にしたのですが、活字を切り貼りした脅迫状(娘ハ預カッタ、みたいなの)を連想していまい、何だか怖いと感じました。昔の電報の通信文(シキユウレンラクコウ、みたいなやつ)にも見えます。

カタカナの使い方によっては、読者に気味悪いイメージを植え付けることになります。もっともこれを逆手に取り、文章に怪しさを醸し出すことも可能です。

まとめ

今回は、文章を書く際のカタカナ語の適切な使い方でした。

文中に占めるカタカナの割合は10%以下に

カタカナ語の効能

①単語を強調できる

②軽いイメージを与える

③格好良いイメージを与える

④ニュアンスを正確に伝えることができる

使いすぎた場合のデメリット

①読みづらい

②鼻につく

③怖い

読みやすい文章を書くことにより、広告やセールスライディングの場合だと商品の売り上げアップが期待でき、ブログなどではサイトの滞在時間を伸ばすことにつながります。所詮カタカナ語と侮ることなく、意識しながら文章を書いていきたいと思います。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません